糖鎖とは?

「糖」と聞いて何を思い浮かべますか?

甘い、いわゆる「砂糖」だったり、エネルギーの元になるグルコースだったり。

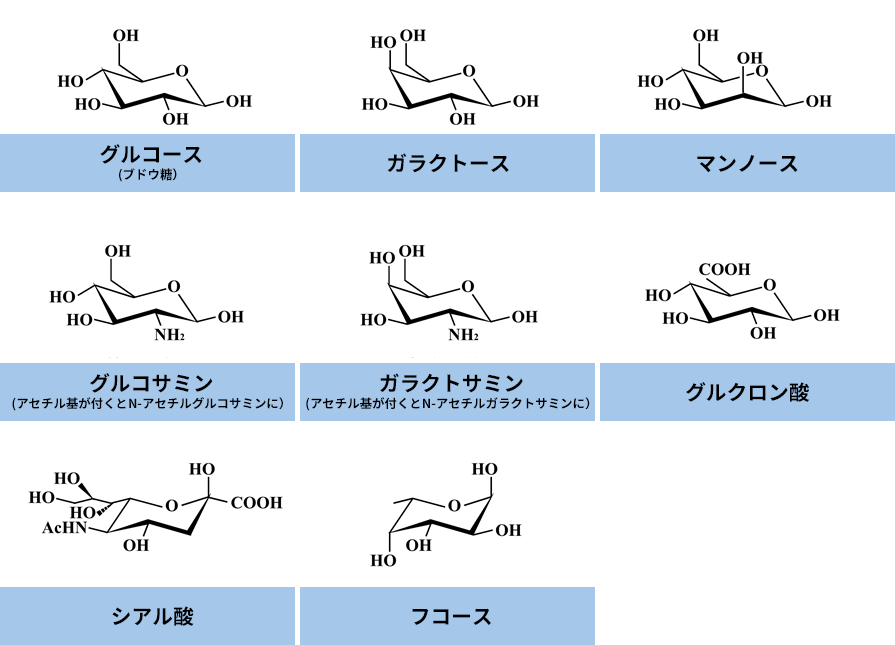

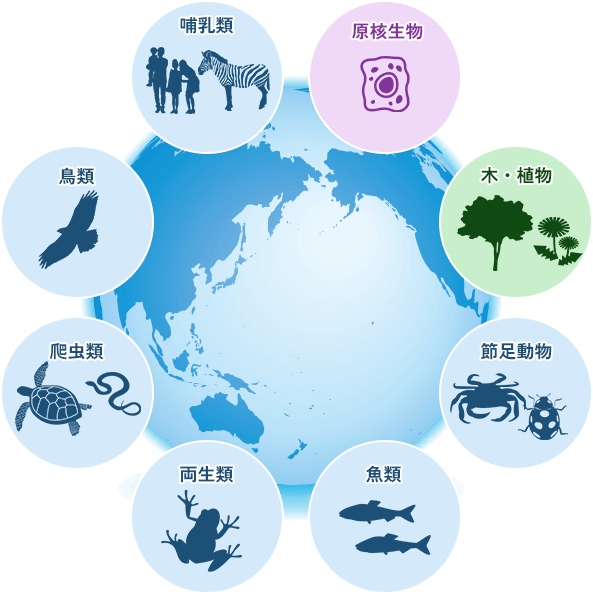

実は自然界にはいろいろな「糖」が存在します。中には苦いもの、旨み成分的な味のものも。

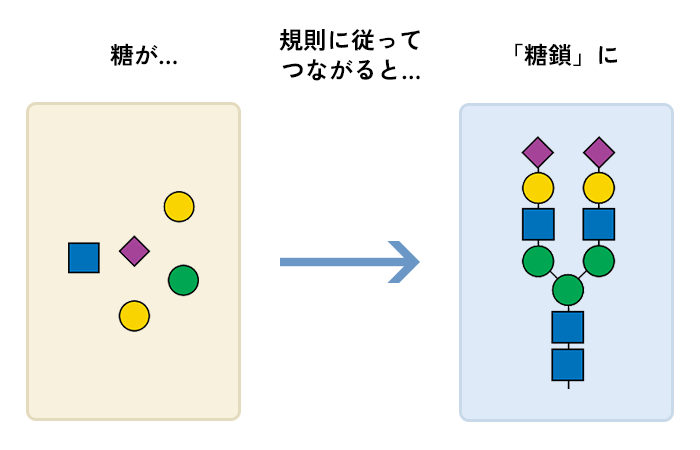

実は糖同士は繋がることができます。糖が鎖のようにつながっていくと「糖鎖」になります。

その糖の種類・つながり方の組み合わせは膨大。いろんな性質・形をもつこと、いろんな情報を詰め込むことができます。

ここに示したのは糖鎖に使われる「糖」のごく一部です。

この他にもいろいろな構造があります。深海生物や細菌、植物などはさらに複雑な糖を合成することができます。

糖鎖のはたらき

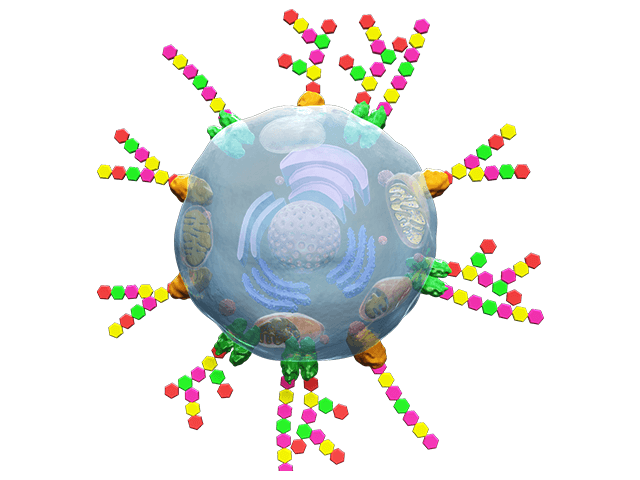

我々の身体は37兆個もの細胞からなります。神経、筋肉、肝臓、腎臓、血管…様々な種類の細胞が連絡を取り合い、協調して我々の身体を動かし、身体を維持しています。

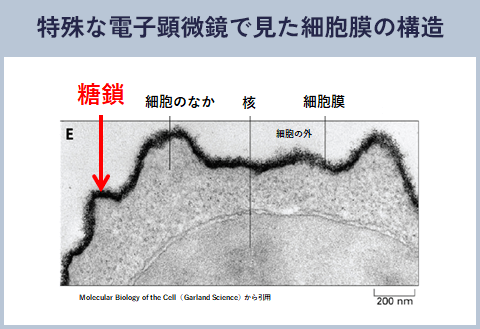

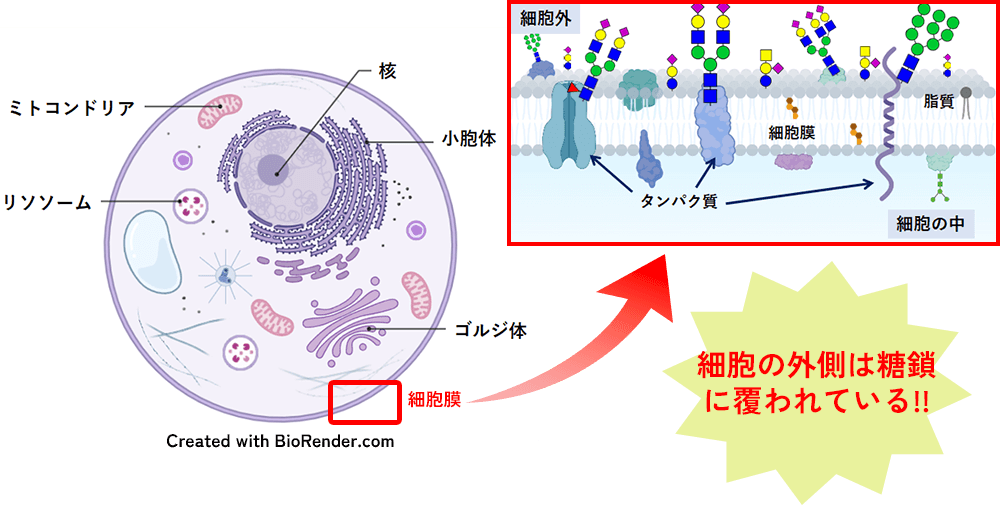

すべての細胞の表面は、糖鎖に覆われています。すべての細胞が同じ形の糖鎖を持っているわけではありません。細胞は種類に応じて必要な形の糖鎖を作り出しています。神経に特徴的な糖鎖、肝臓に特徴的な糖鎖…あたかも、細胞の「顔」のように個性を持っています。

細胞が個々に自分の役割を果たすとき、お互いの細胞を見分けるとき…様々な場面でその特徴的な糖鎖構造が活躍します。

細胞の構造

糖鎖の働きと病気との関連

糖鎖には膨大な糖鎖構造があり、様々な役割を持っているため、まだまだわからないことがたくさんあります。ただし、糖鎖が全く作れない状況になると生命は維持できません。また、糖鎖構造が何らかのきっかけで変わってしまった場合、様々な病気の原因になることもわかってきています。

いくつかの糖鎖の働き、病気との関連例を下記に示します。

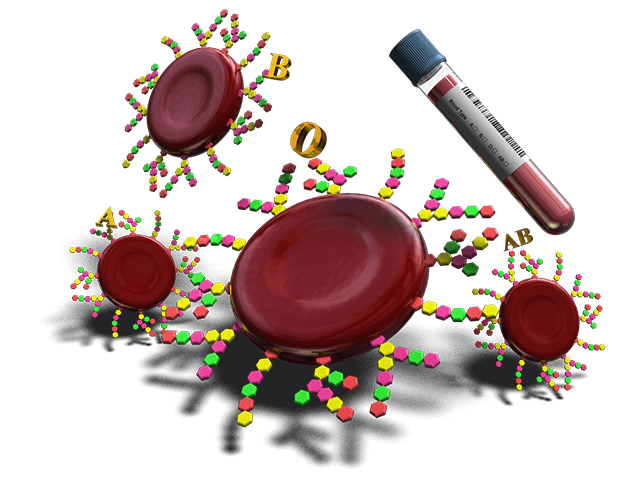

ABO の血液型って何だろう?

私たちの血液のABO式血液型。じつは「糖鎖」のわずかな形の違いで決まっています。赤血球の表面にある糖鎖の形が、A型、B型、O型の人では違うのです。

糖鎖の違いで、自分の血液かどうかを見分けています。

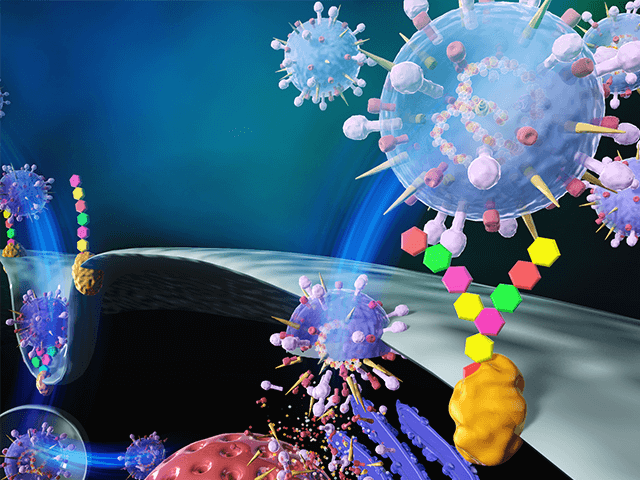

ウィルス感染と糖鎖

毎年流行するインフルエンザウィルス。インフルエンザは感染するとき、糖鎖を利用しています。インフルエンザに効くオセルタミビルなどの薬は糖鎖研究から開発されました。また、新型コロナウィルスの感染にも糖鎖が関わっていることがわかりつつあります。

糖鎖と病気

それぞれの細胞は自分に必要な形の糖鎖を作り上げて、生命活動を行っています。

何らかのきっかけでその糖鎖が変わってしまうと、病気になることも。

がん、糖尿病、認知症…さまさまな病気で糖鎖が変化していることが報告されています。

各種病態に深く糖鎖の変化が関わっていることもわかってきています。

身近な糖鎖

ここまでの説明を聞くと、糖鎖って難しい…、遠い世界のように感じてしまう、かもしれません。

でも、私たちの身の回りには糖鎖でできたものがたくさんあります。いろんな生物が自分たちに必要な糖鎖を作り出して生命を支えていますし、その糖鎖を人は利用して日常生活に取り入れています。意外と糖鎖は身近なものなのです

身近な糖鎖の例

でんぷん

お米などの穀物、イモ類に含まれるいわゆる炭水化物。

「グルコース」がつながった物(専門的にはグルコースα1,4でつながる) 。

エネルギー源になります。

セルロース

「グルコース」がつながったもの(β1,4でつながる)。

硬い木の幹を作ったり、紙になったり。

糖なのに、食べられないし、分解しにくい性質になります。

フコイダン

モズク、メカブ、コンブ等など海藻のネバネバ成分。

これも糖(フコース)がつながってできています。

キチン・キトサン

えびやカニの殻って軽いプラスチックみたいですよね。

主な成分はキチン・キトサン。グルコサミンという糖がつながったものです。

マンナン

こんにゃく等の成分。「マンノース」という糖がつながった水溶性食物繊維。

ヒアルロン酸

ヒアルロン酸は「N-アセチルグルコサミン」と「グルクロン酸」の2種類の糖が交互に数百回以上繰り返し一直線に繋がったものです。

糖鎖がわかると?

病気で苦しむことがない未来へ

がん、糖尿病、腎臓病、認知症…

医療が発達した現代でも、根本的に治せない病気はたくさんあります。糖鎖の情報が読み解かれ、生命の真のしくみがわかれば、こういった病気の“超早期診断”や根本治療が可能になるかもしれません。

「病気で苦しむことがない未来」。夢のようなお話ですが、生命のしくみを真に理解できれば、そんな未来に近づけることができるかもしれません。

「糖鎖」の情報を読み解き、生命科学を飛躍的に発展させる、日本の糖鎖研究者は挑戦し続けます。